Quelques textes brefs / Testi brevi

Cet inédit a paru dans le cadre d’un dossier consacré à Silvia Ricci Lempen dans Viceversa Littérature 16/2022, numéro consacré au thème «La part sauvage»

Questo testo inedito figura nel dossier consacrato a Silvia Ricci Lempen su Viceversa Letteratura 16/2022, numero intitolato «Per sentieri selvaggi».

Une journée dans la vie d’Alma

Elle se meut dans le paysage jaune et vert de la savane, lourdement velue sous le soleil de pierre. J’ignore si elle se dirige quelque part, à la recherche d’eau, de nourriture, si elle fuit un prédateur ou si, tout simplement, elle n’a rien d’autre à faire dans la vie que de se déplacer d’un point à l’autre. Je ne sais pas non plus si elle habite quelque part, avec les autres êtres de sa même espèce dont je devine la présence dans la végétation, ou si elle et ses congénères errent sans foyer dans la savane. Se reproduisent. Meurent sans cognition de la mort.

J’entends le froissement des graminées qu’elle fait ployer sous le poids de ses membres inférieurs, les feuillages qui tremblent quand elle se raccroche aux branches de ses longs bras de voltigeuse naguère arboricole. De temps en temps elle s’arrête, fouit le sol, en retire une racine, un bulbe, un champignon, le dévore aussitôt en faisant crisser les fibres, émet de petits reniflements de contentement. J’entends tout cela dans le silence originel censé régner à l’aube de l’humanité, mais c’est un fantasme romantique de narratrice, l’écoute sélective de l’invention.

La savane est bruyante, grouillante d’animaux dix fois, cent fois ou mille fois plus gros que ma protagoniste, que je me représente avec un gabarit d’enfant. Remplie à perte d’ouïe d’une cacophonie de sons, cavalcades, battements d’ailes, remous des corps dans les pièces d’eau, cris disharmonieux de fréquence et intensité diverses, tous pourvus d’une signification. Grognements, halètements, accouplements.

Prolifération biologique, l’infini gaspillage de la vie. Il y a parfois des incendies, qui sèment la terreur, le grondement d’un vol d’oiseaux rouges meurtriers, la fumée qui aveugle et brûle les naseaux. Ou des montagnes qui éclatent. Ou le ventre du ciel qui pisse des trombes d’eau dure sur la savane. Là-haut il y a un cratère de chaleur et de lumière, qui périodiquement disparaît et laisse la place au noir, au froid. Mais la nature ne dort jamais et aucun être vivant n’a peur que le soleil ne revienne pas.

Le soleil dans le ciel exacerbe les odeurs, il est possible qu’elle ait senti, à proximité, le relent d’une bête morte seulement à moitié consommée. Entendu ricaner la hyène, aperçu au-dessus des arbres le lent tournoiement spiralé des vautours. J’essaie d’observer son mufle, qui apparaît et disparaît selon les mouvements qu’elle fait dans l’herbe, dans les buissons, ou dans la canopée. Ses réactions aux signaux sensoriels, les plissements de ses joues à chaque crépitement énigmatique de ses neurones. Les paléontologues examineront un jour, si la chance leur est offerte de les retrouver, les morceaux brisés de sa mâchoire, tenteront de savoir d’après la taille, la forme et l’implantation des dents si ma protagoniste était anatomiquement apte à mastiquer la chair d’antilope crue ; mais des fragments de son crâne cassé, avant ou après sa mort, à la suite d’une chute, d’une agression, ou parce qu’un pachyderme, dix mille ans plus tard, a marché dessus sans même l’entendre craquer, il ne sera possible de tirer aucun indice sur l’activité de ses trois louches de matière grise.

La matière grise a disparu, elle est périssable, c’est pourquoi il faut la manger toute fraîche de l’abattoir, la matière grise du petit veau, resté quadrupède pour toujours, cuisinée au beurre avec du citron et du persil. L’os est nettement moins périssable, quoique plus que le diamant. Quant aux éclairs produits par son circuit nerveux, ils ne sont ni périssables ni pas périssables et ne laissent aucune trace matérielle

dans les archives. Nul ne saura si ma protagoniste a envisagé une stratégie pour voler un peu de viande aux charognards – avant d’y renoncer, parce qu’elle tient à sa peau.

Je n’ai pas l’intention d’appeler ma protagoniste Lucy, comme l’Éthiopienne la plus célèbre des sciences préhistoriques. Depuis le début, dans ma tête pensante, je l’appelle Alma, parce que dans l’italien du temps des voyages en diligence alma veut dire âme, et il faut qu’elle en ait une, si son histoire est le début de la mienne. Mais rien n’est moins sûr, il est très possible que sa descendance se soit éteinte

dans les impasses de l’évolution – qui en connaîtra d’autres, car elle a tout son temps. L’évolution en a eu, en a et en aura, du temps illimité pour ses expériences involontaires, dans le passé, le présent et le futur.

Le cerveau sera le champ de bataille militaire du futur, est-il écrit dans un journal que je sais lire, en tant que sapiens tardive, membre d’une espèce en perdition. Ce qui fera la différence entre les puissances de la planète, ce seront les technologies des neurosciences, dont certaines ont déjà été essayées avec succès, pour augmenter ou diminuer les aptitudes cognitives de ce qu’il est convenu d’appeler l’espèce humaine : effacer des souvenirs ou en créer de faux, contrôler nos émotions et ainsi influencer nos décisions.

J’essaie d’observer le mufle d’Alma, de deviner ce qui se passe derrière les petites fenêtres de ses yeux, encaissées sous des bourrelets broussailleux, obstruées d’une gélatine vitreuse, impénétrable. Elle

n’arrête pas de faire des grimaces comme celles des nouveau-nés, où les parents sapiens décèlent les premiers sourires. Lentissime éboulement du temps surabondant, le temps lui-même semble n’aller nulle

part. Je suis la seule à penser que l’après-midi avance, allongeant les ombres des choses vivantes et pas vivantes – mais moi je ne compte pas, je suis hors du tableau, à deux ou trois millions d’années de distance. Faim, soif, peur, fatigue, besoin d’excréter – elle fait ça aussi vite qu’elle ingère les tubercules, les baies, les insectes qu’elle trouve sur son chemin. Soif. C’est une sécheresse dans la gorge et dans la bouche, une attirance pour le miroitement de la mare. La mémoire d’Alma.

Elle ne contient pas hier, c’est-à-dire le jour qui est venu avant aujourd’hui, ni l’égrènement des milliers de jours avant hier, constitutifs de la durée de sa vie. Elle contient pourtant la localisation précise du point d’eau où les bêtes et les hominidés vont se désaltérer ensemble au crépuscule – peut-être même l’inclinaison de la lumière, signifiant que la nuit va tomber ?

Alma a soif, elle infléchit sa trajectoire, de la démarche primatesque de ses courtes jambes elle se dirige vers la mare et s’accroupit au bord. Elle a tellement soif qu’elle plonge d’un coup sa tête entière dans l’eau et lape, lape, lape avec avidité, soulevant des gerbes d’éclaboussures dans un gargouillement subaquatique. Puis elle a moins soif et ses lampées deviennent moins urgentes, au fur et à mesure

qu’est irriguée l’argile de son corps. Quand elle n’a plus soif du tout, elle sort la tête de la mare et reste une ou deux secondes à fixer l’animal qui la dévisage tranquillement à la surface de l’eau. Elle le reconnaît,

il est toujours là quand elle va boire, il est silencieux et nullement menaçant – dans la gélatine vitreuse de ses yeux rien n’indique qu’il pourrait vouloir faire d’elle une proie. Tremblement électrique sous l’écorce du crâne. Elle lui tourne le dos et, sans qu’elle le sache, lui aussi.

La lumière s’évapore sur la savane, la silhouette d’Alma glisse maintenant entre les ombres, avec celles des soeurs, frères et cousins de son espèce. Je vais bientôt la perdre de vue, engloutie par l’obscurité de ces temps sauvages sans feux de campement. C’est l’heure où les humains cèdent à la nostalgie, comme les marins de Dante en haute mer, dont le coeur s’attendrit à cause de l’éloignement de la famille, des amis, du pays où ils sont nés. Je pense au coeur d’Alma, organiquement semblable au mien. Est-il lui aussi configuré pour s’emballer follement quand quelque chose la terrifie, la présence proche des fauves

dans la nuit ? Mais j’ai des motifs de terreur plus nombreux et variés que les siens.

La nostalgie. C’est le désir de quelque chose qu’on a connu, qui n’est plus là et qu’on désire retrouver. Une couche de feuilles pour passer cette nuit noire, un abri de branchages, une flamme flageolante, volée

à un volcan, pour tenir éloignés les monstres. Cela viendra dans des centaines de milliers d’années, quand le système nerveux sera capable de produire le projet de faire exister des instruments inexistants, de

dessiner un aurochs sur le mur d’une caverne, la sensation que le temps a passé.

Dans l’épaisseur de la nuit sans feux et insomniaque, je ne vois plus Alma, mais je ne crois pas qu’elle dorme vraiment. Elle peut s’être pelotonnée à même le sol, à proximité de quelques-uns de ses semblables, écoutant des bruissements d’herbes, des feulements lointains. Elle peut s’être assise sur une pierre pour se reposer et avoir levé ses yeux gélatineux vers le drap sombre qui recouvre la terre. Après tout, si j’ai décidé de l’appeler Alma, c’est bien parce que mon gros cerveau est capable de tout imaginer. Capable d’inventer des analogons artificiels pour faire dysfonctionner le cerveau de mes semblables.

Capable de s’interroger sur comment cela a pu se faire, que les hominidés finissent par acquérir une âme. C’est une nuit sans lune. J’ai déjà vu ce ciel, pas à Zanzibar, lors de mon seul voyage en Afrique subsaharienne, mais à la dernière page d’une édition ancienne, imprimée en 1939, de l’Histoire de Babar, que j’ai lue au moins dix fois à mon plus jeune petit-fils. Après qu’un vilain chasseur a tué sa maman, Babar part vivre en ville, où il lui arrive toutes sortes d’aventures. Quand il revient chez lui, il épouse sa cousine Céleste et les deux deviennent roi et reine des éléphants. La nuit de la fête de mariage, quand tout le monde est parti, les amoureux rêvent à leur bonheur en regardant le ciel qui s’étend à l’infini sur la

savane, couleur de vieil argent et chamarré d’étoiles.

Un giorno nella vita di Alma

La vedo, si sta spostando nella savana gialla e verde, con tanti peli addosso sotto il sole di pietra. Starà andando da qualche parte in cerca d’acqua o di cibo, starà fuggendo, inseguita da un predatore? O forse, semplicemente, non ha altro da fare nella vita se non spostarsi da un punto all’altro senza scopo. Chissà se abita in un posto preciso, con gli altri individui della sua specie, di cui si indovina la presenza nella vegetazione, o se invece lei e i suoi simili una casa non ce l’hanno e se ne vanno errando nella savana. Si riproducono. Muoiono senza cognizione della morte.

Fruscio d’erbe piegate, di foglie che tremano: con gli arti inferiori si fa strada fra le graminacee, ma senza rinunciare ad aggrapparsi ai rami con le lunghe braccia conservate dal tempo non lontano in cui faceva

l’acrobata sugli alberi. Ogni tanto si ferma, fruga la terra, ne estrae una radice, un bulbo, un fungo e lo sgranocchia immediatamente, soddisfatta, con un gran scricchiolio di fibre nel silenzio che regna sulla terra all’alba dell’umanità. Ma questa del silenzio delle origini è una fantasia romantica della narratrice, che inventa tutto e sente solo ciò che vuol sentire. La savana è rumorosissima, brulicante di animali dieci volte, cento volte, mille volte più grossi della mia protagonista, che io mi rappresento delle dimensioni di una bambina. La savana è piena a perdita d’udito di una cacofonia di suoni, galoppate, battiti d’ali, tonfi di corpi e schizzi nelle pozze, versi discordanti di diversa intensità, ma che vogliono tutti dire qualche cosa. Grugniti, respiri affannati, accoppiamenti.

Proliferazione biologica, lo spreco infinito della vita. Talvolta romba un incendio che semina terrore, uno stormo di uccelli rossi portatori di morte, il fumo acceca e brucia le narici. Oppure scoppiano le montagne. Oppure si spacca la pancia del cielo, rovesciando sulla savana trombe d’acqua dura. Lassù c’è un cratere pieno di caldo e di luce, che scompare periodicamente, e al suo posto rimangono solo il buio pesto e il freddo. Ma la natura non dorme mai e nessun essere vivente ha paura che il sole non torni più.

Il sole nel cielo esacerba gli odori, può darsi che quella creatura abbia sentito, vicino, il puzzo di una bestia morta, non ancora del tutto consumata da altri. La iena che sghignazza. Sopra gli alberi, il lento vortice degli avvoltoi. Cerco di vedere com’è fatto il suo muso, che appare e scompare a seconda di come si muove, nell’erba alta, nei cespugli, nel fogliame dei rami. Cerco di vedere come reagisce agli stimoli sensoriali, le rughe che le solcano la faccia quando qualcosa fa crepitare enigmaticamente i suoi neuroni. Un giorno i paleontologi esamineranno i frantumi della sua mandibola, se hanno la fortuna di ritrovarli, e cercheranno di capire, dalla grandezza, dalla forma, da come sono impiantati i denti, se l’anatomia della mia protagonista le consentiva di masticare la carne di antilope cruda; ma c’è una cosa sulla quale non troveranno alcun indizio osservando quel cranio che si è rotto, prima o dopo la sua morte, perché è caduta, perché l’hanno aggredita o perché, diecimila anni più tardi, un pachiderma ci ha camminato sopra senza nemmeno sentire lo scrocchio: il funzionamento delle tre manciate di materia grigia che stavano dentro a quel cranio rotto.

La materia grigia non c’è più, è una materia deperibile, ragion per cui bisogna mangiarla subito, fresca dal mattatoio, quella del vitellino rimasto quadrupede per sempre, cotta al burro e condita con prezzemolo e

limone. L’osso dura più a lungo, anche se meno del diamante. In quanto ai lampi prodotti dal circuito nervoso, di quelli non si può dire proprio nulla, non sono né deperibili né duraturi e non lasciano alcuna traccia materiale negli archivi. Nessuno saprà mai se la mia protagonista ha pensato a una strategia per procurarsi un po’ di carne, sottraendola agli avvoltoi e alle iene, e poi ci ha rinunciato, perché tiene alla pelle.

Non ho intenzione di chiamarla Lucy, come l’etiope più famosa delle scienze preistoriche. Sin dall’inizio, fra me e me, l’ho battezzata Alma, perché nell’italiano dei tempi delle diligenze si diceva alma per parlare

dell’anima, e un’anima deve averla, la mia protagonista, se è vero che la sua storia è l’inizio della mia. Ma sarà vero? Può darsi che invece la sua discendenza si sia estinta nei vicoli ciechi dell’evoluzione – e di vicoli ciechi, nell’evoluzione, chissà quanti altri ce ne saranno, perché l’evoluzione ha tempo da rivendere. L’evoluzione ha a disposizione tempo illimitato, ne ha avuto e ne avrà, nel passato e nel futuro, per tutte le sue esperienze senza scopo.

Leggo su un giornale, dato che so leggere, essendo io un esemplare della tarda specie Sapiens, che sta ormai andando in rovina: il cervello sarà il campo di battaglia del futuro. Fra le potenze che dominano il pianeta, vinceranno quelle che sapranno utilizzare le tecnologie delle neuroscienze, di cui alcune sono già state sperimentate con successo, per aumentare o diminuire le attitudini cognitive della cosiddetta specie

umana: cancellare ricordi o crearne di finti, controllare le emozioni e così influenzare le decisioni.

Cerco di osservare il muso di Alma, cerco di indovinare cosa sta accadendo dietro le finestrelle degli occhi di vetro, infossati nelle orbite gonfie e cespugliose, ostruiti da una gelatina impenetrabile. Non la smette di fare le smorfie, come i neonati, e i genitori Sapiens vi riconoscono i primi sorrisi. Il tempo ovrabbondante frana lentissimamente, il tempo stesso sembra non vada da nessuna parte. Qui non c’è nessun altro che pensa, come me, che il pomeriggio sta passando, allungando le ombre delle cose vive e non vive – e io non conto, sono fuori dal quadro, a due o tre milioni di anni di distanza.

Fame, sete, paura, stanchezza, bisogno di espellere gli escrementi – e anche questo lo fa alla svelta, così come ingerisce ciò che trova, insetti, bacche, tuberi, un morso e via. Sete. La bocca e la gola secche, la

voglia dell’acqua luccicante della pozza. Nella memoria di Alma non c’è ieri, sarebbe a dire il giorno prima di oggi, non c’è la catena delle migliaia di giorni che si sono sgranati fino a ieri, la consapevolezza di quant’è durata la sua vita. Eppure la pozza c’è, Alma se lo ricorda, dov’è che bisogna andare al crepuscolo per dissetarsi, ominidi e bestie, tutti insieme. Forse nella sua memoria c’è anche la luce, come declina all’approssimarsi della notte.

Alma ha sete, cambia traiettoria e punta verso la pozza, con l’andatura goffa delle gambe corte. Si accovaccia sul bordo. Ha talmente sete che infila di botto la testa nell’acqua e beve, beve, beve avidamente, sollevando un fascio di zampilli. Poi la sete diminuisce, i sorsi diventano meno urgenti, e quando l’argilla del corpo è sufficientemente idratata smette di bere e tira su la testa. Sulla superficie della pozza c’è un animale che la fissa, tranquillamente, e lei lo conosce. Sta sempre lì quando Alma va a bere, non fa rumore e non sembra minaccioso. Gli occhi di vetro, gelatinosi, non sono quelli di un predatore. Sotto la scorza del cranio di Alma passa una scossa elettrica. Lei gli gira le spalle, senza sapere che lui pure.

Sulla savana la luce si va evaporando, adesso la sagoma di Alma scivola fra le ombre, come quelle delle sorelle, dei fratelli e cugini della sua specie. Sto per perderla di vista, inghiottita dall’oscurità di quell’epoca primitiva senza fuochi di campo. È l’ora in cui agli umani viene la nostalgia, come ai naviganti di Dante in alto mare, quando il cuore si intenerisce per la lontananza degli amici, della famiglia, del paese dove sono nati. Penso al cuore di Alma, che come organo somiglia molto al mio. Ma vai a sapere se anche il suo è programmato per mettersi a battere a precipizio per il terrore, per esempio sentendo le bestie feroci che si avvicinano nel buio? È vero però che io di motivi per provare terrore ne ho più di lei, e per giunta i miei sono più complicati.

La nostalgia: il desiderio di ritrovare qualcosa che prima c’era e adesso non c’è più. Un giaciglio di foglie in quella notte oscura, una capanna fatta coi rami, una fiamma vacillante, rubata a un vulcano, per allontanare i mostri. Bisognerà ancora aspettare centinaia di migliaia di anni, quando il sistema nervoso diventerà capace di elaborare progetti: fare esistere attrezzi che prima non esistevano, disegnare un bisonte sulla parete di una grotta – produrre la sensazione che il tempo è passato.

Il buio è denso, non ci sono fuochi, e forse nessuno dorme per davvero. Non vedo più Alma, si sarà raggomitolata da qualche parte sulla terra nuda, in prossimità di alcuni suoi simili, e ascolta il fruscio delle erbe, un ringhio lontano. O forse si riposa seduta su un sasso, e proprio adesso sta alzando gli occhi gelatinosi verso il gran drappo oscuro che ricopre la terra. Dopotutto, se ho deciso di chiamarla Alma, è perché io ho un cervello voluminoso capace di immaginare tutto. Capace di inventare cervelli artificiali per far disfunzionare quello degli altri umani.

Capace di chiedersi come è potuto capitare, che agli ominidi, a un certo punto, sia spuntata l’anima.

Notte senza luna. Io l’ho già visto, questo cielo, non a Zanzibar, l’unica volta che ho fatto un viaggio a sud del Sahara, ma in un libro che ho letto almeno dieci volte al mio nipotino più piccolo: La storia di Babar,

l’elefantino, in una antica edizione francese, stampata nel 1939. Il cacciatore cattivo ha ucciso la mamma di Babar, e allora lui se ne va a vivere in città, dove gli succedono un sacco di avventure. Poi torna a casa

nella foresta, si sposa con la cugina Céleste, diventa il re degli elefanti e Céleste la regina. Adesso è notte, la festa di nozze è finita, gli altri animali se ne sono andati, e i due innamorati stanno lì a sognare la felicità, guardando il cielo color argento antico, ricamato di stelle, che si estende all’infinito sopra la savana.

(Saint-Luc exclu)

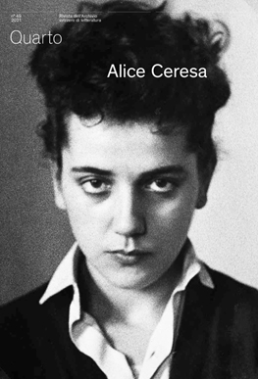

Ce texte a paru dans le numéro spécial de la revue des Archives Littéraires Suisses Quarto consacré à Alice Ceresa, avril 2021. Pour en savoir plus sur l’ensemble du numéro : Quarto 49 / 2021, Alice Ceresa (admin.ch)

« (…) la donna si trova a essere madre una volta per tutte, quale che sia l’ulteriore decorso della sua vita.»

Alice Ceresa, Piccolo dizionario dell’ineguaglianza femminile, Nottetempo, 2020, p. 66

Des messages Whatsapp, Maya n’en reçoit pas si souvent que ça, et surtout pas de son neveu Romain. Il y avait le texte d’une petite annonce, avec un commentaire énigmatique: Il a des projets de bamboula, le cousin. A première vue, le texte de l’annonce ne collait pas avec le commentaire: Je cherche à louer pour la semaine de Nouvel-An un chalet bien situé, 6-8 personnes, à proximité d’un domaine skiable, Alpes vaudoises ou Valais (Saint-Luc exclu). Suivait un numéro de téléphone.

C’est petit, l’écran d’un smartphone, les méninges se ratatinent, et il lui a bien fallu quelques secondes pour comprendre que ce numéro était celui de son fils. Alors ça s’est déchiré de la gorge au pylore, avec la violence d’une fermeture-éclair. Est-ce qu’ils ont perdu la notion même de la douleur, à force d’écrire à toute vitesse n’importe quoi.

Bertrand a reçu le message en même temps qu’elle, mais il était chez sa physio et il ne l’a ouvert qu’à son retour. Il a encaissé sans dire grand-chose, seulement : je me demande comment Romain est tombé dessus, il doit y en avoir des dizaines, des annonces pareilles, sur Facebook – il ne connaît quand même pas par cœur le numéro de Laurent ? Maya a dit : tu crois qu’il y en a des dizaines, des gens qui veulent aller dans n’importe quelle station sauf à Saint-Luc ?

Ils ont mangé presque en silence, regardé Temps Présent. En se levant pour aller au lit, il a dit à son verre de whisky vide : je me demande si nous ne devrions pas le vendre, ce chalet. Maya a pris un Xanax entier, sans se faire voir.

Ce matin Bertrand est parti tôt pour faire son heure de marche, recommandée en cas de protrusion discale (il s’agit de la troisième vertèbre lombaire gauche). Son rythme circadien ne s’est pas encore accommodé à sa nouvelle condition de retraité, mais l’automne est aux portes, la lumière du matin déjà décline sur les façades des immeubles, et il se demande (il se demande continuellement, il n’a jamais été doué pour les réponses) si pour être obligé de sortir tous les jours, quand il fera froid et que la pluie sera glacée, ce ne serait pas une bonne idée de prendre un chien. Elle imagine ce chien, cette déchéance, ce substitut animal de l’amour perdu de son fils.

Le fils , la plupart du temps, ne répond pas aux e-mails que sa mère compose d’abord mentalement, écrit sans les envoyer, corrige le lendemain (cher Laurent, non, bonjour Laurent – hello Laurent, coucou Laurent ? ), c’est comme un coffre-fort, elle cherche la combinaison, mais comme ça, à l’aveugle, sans indices. Parfois, rarement, avec deux ou trois jours de décalage, une réponse arrive, mais pas celle attendue. La date proposée pour un brunch ne convient pas et aucune autre n’est suggérée pour fêter cet anniversaire qui marque tout de même, a écrit Maya peut-être maladroitement, l’expression tout de même ayant pu être mal interprétée, l’entrée de Laurent dans la deuxième moitié de la trentaine. Ou bien l’erreur a-t-elle été de parler d’un brunch, au lieu de s’en tenir à un thé ou à un apéro, formules légères qu’on peut liquider en moins d’une heure, sans que les mots malfaisants aient le temps de se poser.

Il y a deux ans, elle a fait quelques séances chez un psy, mais ce type était complètement à côté de la plaque. Vous essayez de vous mettre à la place de votre fils. Evidemment, que voulez-vous que je fasse, il n’y pas de dialogue, ça va dans un seul sens. Et vous, votre place à vous, vous n’y pensez jamais ? C’était un psy trop jeune pour comprendre ce genre de choses, s’il avait des enfants ils étaient à l’école primaire, à l’âge où le mercredi ça sent la tarte aux pommes, la douceur des jours toujours recommencés.

La poussière qui s’est déposée, depuis trente-six ans, sur les souvenirs, leur a fait perdre leurs couleurs et leur sonorité. Dans cet appartement on dirait qu’il ne s’est rien passé, à force qu’il s’y passe les choses ordinaires de la vie. Sept fois huit cinquante-six. Le fond de l’air est frais. Il va faire beau ce week-end, on va monter à Saint-Luc.

Au chalet on peut loger à six et même à huit personnes, en comptant le canapé-lit dans le séjour. La situation est privilégiée, du balcon on voit le Cervin, et en moins de dix minutes on rejoint le funiculaire qui donne accès en un éclair à l’un des domaines skiables les plus spectaculaires des Alpes suisses. Famille parmi les familles, à l’heure des familles, pendant tous ces hivers qui n’en forment qu’un seul dans la mémoire, ils ont martelé le sol du chemin du funiculaire, juchés sur leurs chaussures d’assaut des pistes, sous un ciel le plus souvent bleu (ceci n’est pas requis dans l’annonce). Les boucles desserrées des chaussures qui cliquettent, les appels enfantins qui fusent dans la vallée. Ils étaient une famille semblable à toutes les autres, rien ne laissait présager ce délitement.

Cher Laurent,

J’espère que tu vas bien, ainsi qu’Elise. J’ai appris par Aurélie que tu as changé de travail et que maintenant tu passes trois jours par semaine à Zurich.

Les Desarzens aimeraient louer le chalet deux semaines, pendant toute la période des Fêtes de fin d’année. Papa et moi n’envisageons pas de monter à Saint-Luc cet hiver et comme tu sais, je pense, Aurélie accouche à fin décembre. J’ai dit aux Desarzens que ça dépendait de toi. Si vous voulez y aller les deux avec Elise, ou avec des amis, vous avez la priorité.

Fais-moi savoir, je t’embrasse

Maman

Cet e-mail-là est de ceux qui n’ont pas reçu de réponse, si ce n’est, indirectement, un mois plus tard, par le biais d’une annonce passée par Laurent sur Facebook dont Maya et Bertrand n’auraient jamais eu connaissance si Romain, qui a toujours été un semeur de zizanie, n’avait pas trouvé drôle de la leur envoyer. Je cherche à louer pour la semaine de Nouvel-An un chalet bien situé, 6-8 personnes, à proximité d’un domaine skiable, Alpes vaudoises ou Valais (Saint-Luc exclu).

Maintenant elle se creuse la cervelle sur les intentions de Romain, elle creuse compulsivement sa cervelle dolente et filandreuse. Accoudée au balcon avec son troisième café, elle guette le retour de Bertrand, sa silhouette dans la rue, pour savoir ce qu’il pense que Romain avait en tête en faisant allusion à des projets de bamboula, bien qu’elle sache que Bertrand n’en pense rien du tout, qu’il n’y aura aucune pensée sur ce sujet précis dans son crâne dégarni courbé vers le trottoir, comme s’il portait un sac de ciment invisible, quand il apparaîtra à l’angle du traiteur chinois. Il va répondre : tu veux que je te dise quoi, à mon avis il a écrit ça comme ça.

C’est ce mot de bamboula. Ce n’est pas un mot de jeunes, c’est plutôt Bertrand qui parlait de bamboula quand Laurent et Aurélie invitaient au chalet deux fois plus de copains qu’il n’y avait de lits disponibles. (Bon, de toute façon, vous n’allez pas beaucoup dormir). Alors peut-être qu’une fois ils n’ont pas invité Romain, qui est assez du genre à être rancunier. Ça voudrait dire : il y a des coins plus marrants que Saint-Luc pour faire la fête. La bamboula. C’était au moins il y a quinze ans. C’était encore l’époque où elle collait les photos dans des albums. Elle hésitait à éliminer celles où Laurent et Aurélie, à cause du flash, avaient les prunelles rouges.

Le camion des poubelles. Il vide les bennes du traiteur chinois, qui puent les crevettes et les champignons noirs. Bertrand ne rentre pas, aucune de ces têtes sur jambes naines ne présente l’aspect de l’occiput de Bertrand. Il s’est arrêté au tea-room du rond-point, c’est plein de retraités à cette heure, il prend ses habitudes. Il lit le journal, qui est inoffensif et muet. Maya serait prête à reconnaître ses erreurs, mais même Aurélie fixe les ramages du tapis quand elle lui demande quelles sont ces erreurs qu’elle a commises, y en a-t-il des centaines, minuscules comme des piqûres d’épingle, ou bien une seule grosse, et quand se serait-elle produite, serait-elle en rapport avec le stage en Australie, ou la rupture avec Carolyn, ou la mononucléose – je ne sais pas maman, je ne suis pas dans sa tête. Elle prend la main de sa mère et la pose sur son ventre, où croît la première petite-fille de Maya. C’est fou ce qu’elle bouge, la nuit, je ne te dis pas le cirque. Au moins tu te réjouis de devenir grand-mère, maman ?

Je cherche à louer pour la semaine de Nouvel-An un chalet bien situé, 6-8 personnes, à proximité d’un domaine skiable, Alpes vaudoises ou Valais (Saint-Luc exclu). Elle en connaît deux autres, de mères exclues. Elles savent, pour Maya, et Maya, elle sait pour elles, mais sans trop de détails, elles ne sont pas intimes, c’est comme pour un cancer dont il n’a pas été précisé s’il s’agit du foie ou bien du pancréas, s’il y a des métastases, quel est le pronostic. Et si elles se croisent en ville, elles se saluent de loin, sans se rapprocher, craignant l’effet de groupe. Craignant qu’on les reconnaisse, le club des humiliées.

La fille aînée de Marina, Emmanuelle, Maya ne l’a vue qu’une fois, à l’enterrement, ce qui doit faire il y a une dizaine d’années. C’était le temps où Laurent venait encore au repas de Noël et envoyait même un sms pour la Fête des Mères. La vie se défraîchissait alors si sournoisement qu’on pouvait faire semblant de ne pas le remarquer, alors que maintenant, ce matin de fin septembre, le lent glissement dans la douleur a atteint le point de non-retour.

Emmanuelle était comme Maya l’avait imaginée, grande et élégante, taille de guêpe ceinturée de saffiano, laissant tomber de haut des mots secs et pointus. Elle correspondait à l’idée qu’on se fait d’une femme qui fait une carrière à Paris. Le mari pilote qu’elle avait quitté pour une femme était néanmoins présent à la cérémonie, plus affable qu’elle, serrant la main au ban et à l’arrière-ban de l’Administration de la Commune, où Marina avait été cheffe de service. Les trois enfants, qui probablement ignoraient l’existence de cette grand-mère, devaient avoir été laissés à Paris avec une nounou.

Marina n’avait plus que la peau sur les os mais portait encore le heaume de ses cheveux gris le jour où, trois ou quatre semaines avant sa mort, elle a montré à Maya la corbeille de fleurs. Soit elle avait refusé de faire une chimiothérapie, soit pour sa maladie, dont elle n’avait jamais parlé, la chimiothérapie n’était pas indiquée. Dans les fentes du heaume les yeux bleus de Marina étincelaient comme la mer au mois d’août. Elle s’était fait livrer un gâteau au chocolat noir, et par là-dessus elles ont vidé, Marina bien plus que la moitié, une bouteille de brut Moët&Chandon. Elle avait arrêté de fumer parce qu’elle n’y arrivait plus, elle n’arrivait plus à tirer sur la cigarette. Elle toussait beaucoup, entre les gorgées de champagne et les bouchées de ce gâteau exquis, commandé dans une confiserie renommée.

Elles se voyaient deux ou trois fois par an. Marina invitait Maya, ou plutôt la convoquait, comme du temps où Maya était son bras droit à la Commune, pour lui exprimer sa rage contre les marchands d’armes, les potentats africains, les hindous fondamentalistes, les SUV, les rottweiler, les croisières Costa, Jean d’Ormesson, Bush père et fils, les pizzas à l’ananas et les partis de centre-droite avec lesquels sympathisaient certains de ses anciens collègues, qui étaient encore, à l’époque, les collègues de Maya. Ce ne sont pas les trois paquets de cigarettes, c’est la rage qui la consume, pensait Maya lors de ces rencontres où il était rarement question d’Emmanuelle, pas plus que de la fille cadette de Marina, comment s’appelait-elle, un nom un peu russe, qui avait épousé un musicien raté, avait deux jumeaux et donnait de vagues cours de taïchi.

– Mais elle, tu la vois ?

– Oui, je la vois. Ils tirent le diable par la queue. Je l’aide un peu (elle voulait sans doute dire financièrement). Avec son père non plus, elle n’a pas tiré le gros lot.

Ça n’allait pas plus loin. De l’ex-mari de Marina, Maya savait seulement que, selon sa version à elle, véridique ou fantasmée, elle avait jeté toutes ses affaires en vrac sur le palier le jour où, en rentrant d’un voyage de travail, elle avait trouvé cinq jours de vaisselle sale dans l’évier, et surtout un doigt de crasse sur le pourtour de la baignoire.

Sa rage s’étendait aussi aux gens, des deux sexes, qui laissent à d’autres, y compris les femmes de ménage, le soin de récurer leur crasse corporelle.

Cet épisode, s’il avait vraiment eu lieu, avait peut-être un rapport, ou peut-être pas du tout, avec le départ d’Emmanuelle pour Paris et sa disparition de la vie de sa mère. C’était par l’autre fille, celle avec un nom un peu russe, que Marina savait deux ou trois choses sur elle, en particulier qu’elle était maintenant en couple avec une femme cubaine, propriétaire d’un appartement luxueux à Miami.

– Mais qu’est-ce qu’elle te reproche ?

– Si tu savais ce que je m’en fous. Je ne vais pas m’abaisser à faire des hypothèses.

Elle fumait ses Marlboro rouges l’une après l’autre, c’était l’humanité sordide qu’elle voulait incinérer.

Une fois elle avait dit, laissant Maya pétrifiée : je suis morte pour elle, alors elle est morte pour moi. Et pourtant, in extremis, à peine un mois avant sa vraie mort, était arrivée la corbeille de fleurs.

Elle rentre pour poser sa tasse à la cuisine, referme la porte-fenêtre sur les mornes rituels, poubelles et trolleybus, de ce morne quartier. Il règne ici un silence tout à fait normal, en milieu de matinée, dans un appartement où même le passé ne fait plus aucun bruit. Ding fait la tasse en heurtant l’inox de l’évier, presque le même ding qu’un message Whatsapp.

Nous fêtons quelque chose, a dit Marina exaltée, en reposant sur le plateau sa flûte bordée d’une large trace de rouge à lèvres vermillon. Une quinte de toux l’a empêchée de continuer et il est venu à Maya le doute sinistre qu’elle lui propose de trinquer à sa propre mort prochaine. Mais ce n’était pas ça, elle agitait le bras, tout en continuant à cracher ses poumons, vers la table à manger au centre de laquelle triomphait une corbeille de fleurs luxuriantes, d’un diamètre adéquat à un buffet de mariage. C’est arrivé avant-hier. On a sonné à la porte. J’ai pensé que c’était le livreur de l’épicerie, tu sais que je ne sors plus de ma caverne, elle s’est donné quatre ou cinq coups de poing sur la poitrine. Regarde la carte. Tu peux ouvrir l’enveloppe.

Sur la carte il y avait le logo de Fleurop, The power of flowers, Fleurs dans le monde entier. Le message, non signé, disait : Maman, je pense à toi.

On sonne à la porte. C’est la porte d’en bas, dans cet immeuble elle est fermée toute la journée. The power of flowers, dites-le avec des fleurs. Elle presse le bouton de l’interphone, devrait demander : qu’est-ce que c’est ? – mais c’est l’autre qui parle, dans un grésillement. Bonjour, madame, c’est l’électricien. Je suis désolé, je suis très en retard.

C’est vrai, c’est même écrit sur le calendrier accroché à la porte de l’armoire à balais : vendredi 25, électricien, 9 heures et demie.

Un’allucinazione può nasconderne un’altra

© Giornate Letterarie di Soletta, 2020

(perdendomi nelle Tentazioni di Sant’Antonio di Hieronymus Bosch)

Ci sono troppe cose in questo quadro, ne guardi una e ti perdi le altre. Non è il tempo che manca, puoi rimanere lì per ore, con lo sguardo che circola fra l’incendio che divampa, oscurando il cielo che a sinistra invece è verde, sibilante di mostri alati favolosi, e la spada infilzata, in basso a destra, nell’osceno gonfiore di un pancione o di un sedere – ma no, a ben guardare ci sono le orecchie, sarà un volto umano senza occhi né bocca, con solo quella spada che funge da naso ? Puoi rimanere lì tutto il tempo che vuoi, tornando e ritornando sulle immagini già viste, ma niente da fare, ciò che ti manca è il cervello di Dio, che vede e pensa tutto nello stesso momento.

Scrivo a un amico che mi chiede notizie su Whatsapp, verso la fine della terza settimana di confinamento: non riesco a pensare qualcosa di sensato sulla situazione presente del mondo, non riesco a mettere insieme tutte le scene del disastro. L’amico, che è un poeta, mi risponde : pensa agli uccelli, quanti ce ne sono adesso, come si sentono cantare attraverso le finestre aperte. Rispondo : non durerà. E lui, di rimando : intanto però la natura ci dice grazie, ché almeno per un po’ può respirare. Già, ma le hai viste le foto delle townships, delle favelas, di quella prigione non so dove, forse in Messico, tutti quegli uomini mezzi nudi ammucchiati per terra ? Poi decidiamo che adesso è ora di andare a dormire, io a Losanna e lui a Zurigo, buonanotte.

Il dipinto somiglia a un sogno, infatti solo nei sogni una cosa può essere molte cose insieme, per esempio un pesce, enorme, bianco, con la bocca aperta, però ha le zampette, e sul dorso un carapace lucente di tartaruga, posato su un drappo di colore rosso arancio – e poi la coda non è una coda di animale, è la metà posteriore di una barca, ma sottilissima e sciolta come un nastro, forse erano così , le antiche feluche del Nilo. Un sogno o un gorgo di allucinazioni, la differenza è che da un sogno ci si sveglia, e allora si capisce che non era la realtà.

Il protagonista del dipinto è Sant’Antonio, un eremita vissuto in Egitto fra il terzo e il quarto secolo – perseguitato, pover’uomo, nella sua grotta nel deserto, da frotte di allucinazioni demoniache . Le tentazioni di Sant’Antonio spesso prendono la forma, guarda caso, di donne accattivanti che se la intendono col diavolo. Chissà come sono accattivanti, le donne che in tempo di confinamento , col compagno in casa che vede il diavolo in cucina, si prendono più botte che in tempo normale.

Ma un’allucinazione può nasconderne un’altra. Che ci sta a fare quel piede mozzo che stilla ancora sangue, posato su una specie di fazzoletto bianco ? La cancrena. Sant’Antonio non lo poteva sapere, ma diversi secoli dopo la sua morte i monaci detti antonini sono diventati celebri perché sapevano curare l’ergotismo, una malattia che ti bruciava e ti faceva cadere a pezzi il corpo, se mangiavi pane di segale avvelenato da un certo fungo. Il fuoco di Sant’Antonio, il male degli ardenti, arde la pelle e arde la mente, affollata di visioni. Non è un trittico, questo quadro, è il triangolo delle Bermude.

Anche una malattia può nasconderne un’altra. Leggo sul giornale che l’arrivo del Covid 19 ha interrotto, in molti paesi , le campagne di vaccinazione volte a stroncare il contagiosissimo virus del morbillo.

Com’è calmo il cielo sul mio balcone di Losanna, da quante settimane non si è vista nemmeno l’ombra di una scia di cherosene ; ma è solo un pezzetto minuscolo di cielo, un’apertura ritagliata nel tetto. Fra la Romania e la Germania, proprio in questo momento, volano aerei pieni di uomini e donne, certo non seduti a un metro e mezzo di distanza, che vanno a fare la raccolta degli asparagi, e chi mai vorrebbe che gli asparagi tedeschi finissero molli e marroncini, accasciati nei campi, in mancanza di braccia per raccoglierli – chi mai vorrebbe che ai romeni più poveri fossero negati anche quei pochi euro dei coltivatori di asparagi tedeschi ?

Non so che pensare, davvero, non so che pensare con il mio misero cervellino umano. Ascolto. Un ronzio da dietro le montagne, un rombo, anzi, lontano, laggiù a sud. Le cavallette. Stuoli di cavallette, alcuni che oscurano il sole nel cielo del Corno d’Africa su una superficie grande come il Lussemburgo. La carestia. Qui ci vorrebbero, dice un esperto, dosi massicce di insetticidi organofosforati.

On se sent

Lecture du 5 novembre 2019, à l’occasion de la fête du 60e anniversaire de la revue Choisir

Pas de signal

Ce texte a paru dans Les Insécables en continu, plateforme de publication d’un collectif de cinq éditeurs suisses romands qui ont fait le choix de la collaboration.

Je connais ce coin des Préalpes depuis des décennies, mais je suis venue rarement par ici en cette saison. Plutôt en octobre, début novembre, pour échapper au stratus, quand il forme un matelas étanche sur le lac en contrebas. Ou l’été, avec les vaches qui tintinnabulent dans les prés. Aujourd’hui, dimanche 15 mars 2020, les prés sont étoilés de taches de neige et les vallons retiennent leur respiration.

Sur le chemin qui monte vers le chalet d’alpage je croise, de temps en temps, des gens qui redescendent. Je me range sur le talus pour maintenir, entre eux et moi, la soi-disant distance sociale prescrite. Ils ont tout bêtement voulu dire la distance entre les corps, et ça a donné une injonction à ne pas faire société. Se dire bonjour, ce serait quand même faire un peu société, mais comme personne n’est au clair sur la question, entre les dents serrées et à deux mètres, nous échangeons le vague borborygme njou.

J’ai arpenté ces paysages à toutes les époques de ma vie, depuis que je suis venue en Suisse, très jeune adulte. Il s’est passé ici beaucoup de choses, parfois les événements eux-mêmes, les débuts de l’amour, les pique-niques avec les enfants, les décisions sur l’avenir, qu’il fallait prendre, les mots qui chutent dans le silence de la forêt — et parfois les reflets, dans mes pensées, d’événements arrivés dans d’autres lieux, avec toutes sortes d’autres personnages: je venais ici avec mes pensées pour leur faire de la place, elles s’étiraient au rythme du mouvement de la marche et elles se fondaient dans les courbes des pâturages, elles en devenaient la deuxième peau, et celle de la plaine du Rhône, vue en surplomb à tel tournant bien connu de tel sentier, là où elle s’échancre, laissant partir le fleuve dans le lac. Tout cela s’est sédimenté dans ces paysages, les strates superposées des événements de ma vie. Mais aujourd’hui, dimanche 15 mars 2020, le contact avec le passé est suspendu.

Le dernier bout du chemin qui monte au chalet des Plans-de-Châtel est encore recouvert de neige, tombée je ne sais pas quand, cette année il en est tombé si peu. Depuis combien d’années la route du funiculaire, quelques centaines de mètres plus bas, n’a plus gelé suffisamment pour être transformée en piste de luge! Elle semblait venir si lentement, la fin du monde. Le bleu du ciel, imperceptiblement, en plein midi, tire sur le violet.

Personne aux abords du chalet, pas de concurrence pour m’installer sur l’escabeau en bois placé en travers de la porte fermée. Je prépare mon petit mélange de céréales et de yoghurt et je le mange lentement au soleil. Répétition des sensations anciennes, mais elles ne sont plus bien calées dans mon corps. Pas de signal. Des cris d’enfants dans la forêt, à quoi pensent les parents, ces enfants ne devraient pas être en train de jouer là-dehors.

Parfois mon père et ma mère évoquaient des souvenirs de la guerre. Il y avait l’épisode de l’entrée dans Skopje, quand mon père, capitaine dans l’armée italienne, avait été envoyé se battre dans les Balkans. Cet épisode a dû nous être raconté de nombreuses fois, ou peut-être pas, il pourrait m’avoir tout spécialement impressionnée seulement à cause de sa bizarrerie scénographique. Les rues étaient désertes, les maisons barricadées, dans Skopje ville morte rien ne bougeait, sauf une morue séchée, qui se balançait au bout d’un fil à une fenêtre. Les soldats affamés l’ont décrochée, mais elle s’est finalement révélée immangeable. La fin de l’histoire était que pendant plusieurs jours (ceci était peut-être une exagération), les soldats n’ont trouvé, pour se nourrir, que des concombres.

Ma mère, qui pendant ce temps était écolière à Rome, avait aussi une histoire préférée, où il était aussi question de nourriture. Et c’était encore plus étrange que cette immonde morue séchée suspendue à une fenêtre fermée de Skopje: certains soirs, dans cette famille de six personnes, le repas était constitué de pain sec trempé dans du vinaigre. C’était ce détail du trempage qui me désorientait, comme pour les prisonniers, qui sont au pain et à l’eau — j’ai longtemps cru en effet que, comme punition supplémentaire, on les obligeait à mouiller le pain avant de le manger.

Les Dents-du-Midi sont à leur place dans le décor, qui cependant est légèrement gauchi, de sorte qu’il leur manque l’aplomb familier. Elles pourraient s’écrouler comme un château de cartes, et alors c’est mon passé, ce que je possède de plus précieux, qui serait effacé de ma conscience. Je tends l’oreille, des plis plus profonds des prés étoilés de taches de neige monte une rumeur sourde et continue, encore lointaine. On m’avait dit que j’appartenais à une génération qui n’entendrait jamais le grondement du canon.

Akofa

Ce texte a paru dans Terra Cognita, revue suisse de l’intégration et de la migration, printemps 24/2014, p. 105.

J’écris ton nom sur une feuille quadrillée, même si cette lettre, tu ne pourras pas la lire. Je dis ton nom à mi-voix : Akofa, Akofa.

Je t’écris parce que je n’arrive pas à dormir. Je pense à ce moment, la deuxième nuit sur le bateau, où tu as compris que tu n’allais pas t’en sortir. «Il n’y a plus d’eau» a murmuré Kelvin à mon oreille, pour que tu n’entendes pas, mais tu as entendu, et tu as fermé les yeux dans la pénombre. Un seul falot était allumé, du côté de la proue. Combien étions-nous, debout ou accroupis, sur le pont de ce bateau pourri? On t’avait fait de la place pour que tu puisses rester couchée. J’ai caressé ton ventre à travers la couverture. Le bébé a remué, j’ai senti la bosse d’un de ses pieds, et j’ai pensé: si elle meurt, pourvu qu’il meure aussi.

Je n’arrive pas à dormir. Dans les rues du village, de temps en temps, un moteur s’emballe dans le silence — tu te souviens des nuits bruyantes de Lomé, quand nous restions lovés l’un contre l’autre à recompter dans notre tête l’argent pour le passeur, à nous raconter cette vie meilleure qui nous attendait en Europe? Tu te souviens, Akofa? Non, tu ne te souviens de rien, ton corps n’est plus qu’un amas d’os et de lambeaux de chair, et ton âme, le prêtre prétend qu’elle est encore vivante, mais si c’était vrai, elle m’enverrait un signe de là-haut.

Les médecins italiens ont fait naître notre fille, mais pendant qu’elle venait au monde, toi, tu t’en allais. On m’a mis dans les bras ce petit paquet hurlant, mais moi, c’est toi que je voulais serrer fort contre moi, embrasser une dernière fois, ta poitrine si douce, tes hanches lisses, ton beau visage de reine. Mon Akofa. Tu te souviens, la première fois, sous les étoiles, au fond de la pirogue de Mawuko? Je vais devenir fou si je pense à des choses comme ça.

On nous a envoyés dans ce village du nord, dans une région qui s’appelle le Trentin. La petite et moi. La directrice du foyer voulait nous mettre ensemble dans une chambre, la chambre pour les familles, peinte de rose et de bleu. J’ai refusé. Nous ne sommes pas une famille. Ne dites plus jamais ce mot, jamais, jamais. Alors la petite dort avec la gardienne de nuit. Quand je rentre du travail, je passe un moment avec elle, dans la salle commune du foyer. Je la regarde jouer sur le tapis. Je ne la touche pas, si elle pleure je lui parle un petit peu, en attendant qu’une des femmes vienne la prendre. Ce n’est pas ma faute, Akofa, on m’a arraché le coeur.

Je travaille comme aide-apiculteur dans la montagne. Je prends le car tôt le matin et quand je rentre le soir d’automne est en train de tomber. Là-haut c’est calme, et quand je suis dans la forêt, à couper du bois pour réparer les ruches, des fois il me semble que j’entends ta voix qui chuchote entre les branchages dénudés. Mais c’est seulement le vent aigre d’ici, le vent d’altitude à l’approche de l’hiver.

L’apiculteur est vieux et il parle peu, mais c’est un homme plein d’humanité. Il a perdu son fils dans une avalanche de neige. Dans une petite maison à côté de la sienne habitent sa belle-fille et son petit-fils de 12 ans. Le garçon adorait son père, il en veut au monde entier et il s’en prend à sa mère, parce qu’elle, elle est encore vivante. Nous avons quelque chose en commun, lui et moi. Des fois, après l’école, il me rejoint dans la forêt, et nous marchons ensemble dans les feuilles mortes.

Tu étais courageuse. Les dernières nuits, à Lomé, pendant que je massais tes reins endoloris, tu me disais de ne pas avoir peur. Je caressais tes reins puissants, ta peau soyeuse, et j’ai cru que le bonheur était possible. C’était de l’inconscience, nous n’aurions jamais dû partir. Mais rester, Akofa, c’était aussi la mort, la mort de la jeunesse, la mort de l’espoir.

Je vais aller brûler cette lettre dans les lavabos.

J’entends la petite qui pleure dans la chambre de la gardienne. Je ne sais pas si elle a faim, ou si elle a fait un cauchemar.

Autrement

Pour Louise

Ce texte a paru dans «Le livret des dix mots. Dis-moi dix mots qui te racontent», publié en 2011 par Opale, le Réseau des organismes francophones de politique et d’aménagement linguistiques, en collaboration avec l’Organisation Internationale de la francophonie, pp. 10-11. Chaque écrivain.e sollicité.e était invité.e à écrire autour d’un mot différent, tiré de l’œuvre de J.J. Rousseau – ici, «autrement».

Ce ne sera pas comme tu l’auras imaginé. Souvent ce sera pire mais des fois mieux, si si, je t’assure, tu vas être étonnée.

Douze grains de riz brillent de joie dans ta bouche et tu me fais remarquer en rigolant (car ton vocabulaire est encore limité) que j’ai en tout cas réussi ma bulle de savon : elle se détache barbapapesque, translucide, irisée, du petit anneau en plastique où j’ai soufflé, et vole vers toi en ondoyant majestueusement. Tes yeux stellaires suivent son trajet. Tu ris encore plus fort quand elle éclate dans ta main.

Ce ne sera pas comme tu l’auras imaginé. Ton petit cerveau est déjà très performant, et tu désignes sans hésiter, de ton minuscule index nacré, sur les albums que tu feuillettes inlassablement, tes dix ou douze personnages familiers; même plus jeunes de quinze ans ou en tenue de ski, tu les reconnais avec satisfaction; mais devant l’ancienne photo de classe tu restes coite, la photo de classe de ta grand-mère l’année du bac. C’est la brunette du dernier rang, perchée sur un muret, inexplicablement souriante face à l’objectif.

Tu auras cet âge-là. Tu seras amoureuse, ou tu voudras devenir astronaute. Ou peut-être rien de tout cela, le monde que tu habiteras, kaléidoscope de fragments de vies virtuelles, orage d’émotions électroniques, te suggérera des projets et des rêves que ta grand-mère sera incapable même de concevoir. Mais peu importe. Ce que j’essaie de te dire, c’est que, de toute façon, ça se passera autrement.

La jeune Italienne (celle qui sourit sur la photo de classe) n’a pas fermé l’œil dans le wagon-couchettes, mais elle n’est pas partie en Suisse toute seule pour dormir. Elle a écouté les ronflements, les toussotements, l’avide absorption de tout l’oxygène disponible par les cinq autres corps coincés dans le compartiment, les annonces nocturnes, caverneuses des haut-parleurs – Florence, Bologne, Milan – dans les gares désertes. Le frottement exaltant des roues de fer sur les rails lisses pointés vers le Nord. Maintenant le train file le long du Rhône vert-de-gris – le soleil de juillet soulève déjà le ciel à une altitude vertigineuse au-dessus des montagnes, mais n’atteint pas encore le fond de la vallée. Le couple d’immigrés italiens fume dans le couloir, mais le vieux monsieur suisse, membre du Club Alpin, veut lui faire les honneurs de ce pays à deux étages: «Regardez, mademoiselle: les Dents du Midi !». Elle lève les yeux vers la cathédrale de roche, la vaste base enfouie dans l’ombre et les sept cimes miroitantes, frangées des taches blanches des glaciers. Tel sera le bonheur, vivre sur les sommets.

Tu connais la montre sous trois espèces: le son du mot, l’image sur le livre et l’objet attaché à mon poignet. Tu ne connais pas encore le mot «montre» imprimé, et surtout tu ne sais pas à quoi ça sert. Ton futur ne va pas au-delà de la porte d’entrée, par laquelle tu espères, à chaque bruit de moteur, voir apparaître l’un de tes parents. Mais tu verras, les images sortent des livres et les parents rentrent par la fenêtre, quant aux heures, il est rare qu’elles durent soixante minutes. Et les sommets ? Ah, les sommets. En principe, ils ne bougent pas – sauf qu’on annonce, pour les prochaines décennies, la fonte partielle des neiges éternelles.

Viola

Extrait d’un récit paru dans l’ouvrage collectif Rencontre, L’Aire, 2008, pp. 285 à 301

«… Suivre du bout du doigt le trajet de la fêlure, invisible à l’œil nu, indécelable pour l’œil publicitaire qui cherche la bonne grosse faille, la fracture surlignée au marqueur orange – tâter du bout du doigt la ligne irrégulière à travers le chaos des matériaux de l’âme, météorites, chaux vive, paille, racines, cailloux. Où commence l’histoire, où est-ce qu’elle se brise ? A quel moment l’héroïne de l’histoire, une fille passionnée et pleine d’espoir, s’aperçoit-elle qu’elle a déraillé, dérapé, glissé sur l’herbe humide ou sur une crotte de chien, pas mis les bonnes chaussures, oublié son plan de ville, qu’elle s’est mise en retard, n’a pas répondu juste, qu’il lui manque quelque chose, qu’elle n’est pas à la bonne place, qu’elle n’y a jamais été, qu’elle n’y sera jamais. Qu’elle est guettée par l’effacement, l’engloutissement ? Pour moi, j’ai oublié comment ça s’est passé. …»

Interview avec Florence Grivel à l’occasion de la parution de ce texte, «Entre les lignes», Radio Suisse Romande Espace 2, 24 juin 2008